고전시가 주의점

고전 시가를 읽을 때 학생들이 장벽이라 호소하는 것들 가운데 손꼽히는 것은 고전 문법과 생소한 어휘입니다.

• 물론 옛말의 문법과 어휘를 알면 고전 시가를 수월하게 감상하는 데는 분명 도움이 됩니다.

그런데 중세 국어와 근대 국어의 문법을 모두 알고, 고전 시가에 쓰인 어휘를 암기하여 현대 국어로 완벽하게 번역하는 훈련이 가장 좋은 공부일까요? 고전 시가가 낯선 학생들에게는 오히려 학습 의욕이나 흥미를 떨어뜨리는 방법이 될 수도 있을 텐데 말입니다.

• 게다가 현대의 문학 작품에서도 그러하듯이, 고전 시가의 여러 작품 속에 같은 형태의 단어나 동일한 표현이 등장하더라도 이들은 작품의 문맥에 따라 달리 해석되기도 합니다.

• 우리는 시험장에서 낯선 작품을 마주할 수도 있고, 익숙한 작품이라 하더라도 모르는 단어나 생소한 표현이 나올 수 있음을 늘 염두에 두어야 합니다. 그렇더라도 주눅이 들 필요가 없습 니다. '어떤 작품이든 감상할 수 있다!'라는 마음가짐으로 공부하는 것이 중요합니다.

• 작품의 맥을 파악하는 연습이 무엇보다 가장 중요합니다. 먼저, 작품에서 말하는 바가 무엇 인지를 파악하는 데 집중해 보세요. 미시적인 부분에 집착하지 말고 전체 맥을 짚어 문제를 해결해 나갈 수 있어야 합니다.

• 만약 작품에 모르는 단어가 나오면 어떤 의미로 쓰였을지 먼저 짐작해 본 뒤에 그 뜻을 찾아 맞았는지 확인하는 연습을 하세요. 이 연습이 반복되면, 그 단어를 더 쉽게 기억할 수 있고, 낯선 단어가 나오더라도 그 의미를 짐작하는 데 도움이 될 것입니다.

여 우리 님 가신 후는 무슨 약수(제국) 가렸관데, 오거나 가거나 소식조차 그쳤는고?

g '약수'라는 시어를 제외하고는 의미를 파악하는 것이 어렵지 않은 시구입니다. 그런데 여기서 '약수'의 뜻을 정확히 알지 못해도 어떤 의미인지 추리할 수는 있습니다. '님'이 떠난 뒤에 소식이 그친 것을 '약수가 가렸' 다며 연결 짓는 것으로 보아, '약수'는 '남'의 소식을 받을 수 없게 만드는 장애물일 것입니다. '약수'의 사전 적인 의미를 몰라도, 문맥상 의미는 수월하게 파악할 수 있지요. 참고로 '약수'는 도저히 건널 수 없다는 중국 전설 속의 강 이름이랍니다.

• 사실 여러분이 고전 시가를 읽다 보면, 여기서 소개한 꿀팁을 다 동원하더라도 읽기 어려운 시구나 난해한 표현 등을 만나게 될 것입니다. 그럴 때에는 문장을 두 단위로 끊어서 읽으며 의미를 파악해 보세요. 고전 시가는 대구나 대조의 기법이 빈번하게 사용되고는 하니까요.

• 마지막으로 여러분에게 당부하고 싶은 것이 있습니다. 고전 시가를 읽을 때에 지금과 다른 시어의 형태를 굳이 현대 국어의 형태로 복원하려 애쓰지 말라는 것입니다. 우리의 목표는 낱낱의 형태소를 정확하게 분석하고 현대어로 번역하는 게 아니라, 시를 잘 감상하는 것이 니까요!

이어 적기

• 이어 적기란, 한 음절의 종성을 다음 자의 초성으로 내려서 쓰는 것을 말합니다.

현재 우리가 쓰는 말로 예를 들어 볼게요

• 밥을 먹어. 밥, '먹'의 종성을 다음 자로 이어 적지 않고 끊어 적었어요. '끊어 적기'에 따른 표기예요.

바블 머거. 밥, '먹'의 종성을 다음 자로 이어 적었어요.

• 고전 시가는 이렇듯 '이어 적기'에 따라 표기된 경우가 많답니다.

따라서 글자의 모습보다는 글자의 발음을 바탕으로 하여 의미를 해석하는 것이 수월해요.

아치에 이러나서 바블 머근 후에 바끄로 나가써요.

'아침에 일어나서 밥을 먹은 후에 밖으로 나갔어요.'라고 읽을 수 있겠지요?

고전 받침

고려가 건립된 10세기 초부터 임진왜란이 발생한 16세기 말까지의 국어를 '중세 국어'라고 해요. 이때 종성에서 발음되는 자음은

여덟 가지였기 때문에 받침에도 이 자음들로 표기하는 것을 원칙으로 하였는데, 이를 '8종성'이라고 해요.

현대 국어와 달리 종성에는 'ㄷ'과 ‘ㅅ'의 음가를 구별하여 표기했어요. '0'은 옛이용이라고 하는데, 지금은 소멸되었지만 그 음은 남아 있어요. 현재 우리가 '강'이라고 발음할 때의 '0'과 같다고 추정하고 있어요.

기억의 끈

받침이 현대 국어와 다를 수 있다!

• 17세기 초~19세기 말까지의 국어를 '근대 국어'라고 해요. 이때에는 받침에 '7, L, 2, 0, ㅂ, 1, 0' 7개의 글자를 주로 사용했어요. 이를 '7종성'이라 불러요.

표기상으로는 ' ㄷ' 대신 ㅅ'을 사용하였는데, 발음상으로는 종성의 'ㅅ'이 'ㄷ'으로 발음되었답니다.

• 고전 시가에서는 현대 국어와 받침이 다른 표기도 종종마주하게 될 테니, 작품의 맥을 파악 하고 해당 단어가 어떤 뜻을 나타내는 단어일지 추측해 가며 읽으면 좋아요.

아래아 ‘ • ’

• 아래아란, 지금은 사라진 옛 글자'•'의 이름입니다.

세종이 우리나라 글자 '훈민정음'을 창제할 당시에 쓰이다가 천천히 소멸하는 과정을 거쳐

18세기에는 자취를 감추었어요.

• 아래아는 소멸하는 과정에서 ‘ㅏ' 또는 'ㅡ'로 바뀌었답니다.

주로 첫째 음절에서는 [ㅏ]로, 둘째 음절에는 [ㅡ]로 바뀌는 경향이 있었어요.

따라서 아래아를 [ㅏ], [ㅡ] 중 하나로 읽으면 의미를 수월하게 파악할 수 있어요.

• 그리고 '•ㅣ’는 ㅐ나 ㅔ로 읽으면 의미를 파악하기 쉬울 거예요.

• 이 밖에도 지금은 소멸된 글자들이 더 있지요. 그중에서 '(반치음)은 음가가 없는 'o'이라 생각하고 읽으면 도움이 될 거예요.

• 소멸된 글자 가운데 '! 순경음 비음)은 음가가없는 'o'이나 반모음 ‘ㅗ/T(w)'로 읽으면 의미를 파악하는 데 도움이 될 거예요.

어두 자음군

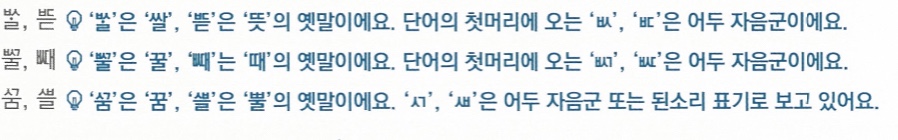

• 어두 자음군이란, 단어의 첫머리에 오는 둘 또는 그 이상의 자음의 연속체를 말합니다.

음절의 첫소리에 서로 다른 자음이 어울려 쓰인 것이라고 생각하면 이해가 쉬울 거예요.

• 현대 국어에는 어두 자음군이 없어서 낯설지요?

우리말은 아니지만, 영어 'step'의 'st, 'spring'의 'spf, 'stress'의 'str 등이 어두 자음군 이라 할 수 있습니다.

• 중세 국어의 경우를 살펴볼까요?

'비'으로 시작하는 어두 자음군과는 달리, 사'으로 시작하는 표기는 학자에 따라 자음군이 아니라 된소리 표기였다고 보기도 해요. 여기서는 읽는 법을 쉽게 익히는 것을 고려해 함께 다루었어요.

• 자, 앞서 살펴본 예들에서 공통점을 발견했나요?

어두 자음군에서 뒤에 위치한 자음을 된소리로 읽어 보세요. 현대 국어와 흡사하지요?

대부분의 경우, 이렇듯 된소리로 읽어 보면 의미를 수월하게 파악할 수 있어요.

두음법칙 ‘ㄴ’ ‘ㄹ’

• 현대 국어에서는 'L', ''과 같은 소리가 단어의 첫머리에 발음되는 것을 꺼려 나타나지 않

거나 다른 소리로 발음되는 경우가 있어요.

• 그런데 고전 시가에서는 'ㄴ'‘ㄹ'이 단어의 첫머리에 나타나는 경우가 제법 있습니다. 그런 단어를 보면 두음에 'ㄴ''ㄹ'이 오지 않거나 '리'이 '나'으로 바뀌는 경우를 생각해 보세요.

녀름, 남금 '여름', '임금'의 옛말이에요. 두음 'ㄴ'이 없는 경우를 생각하면 쉽게 알 수 있어요.

렴동, 링어 '염뽕', '잉어'의 옛말이에요. 두음 'ㄹ'이 없는 경우를 생각하면 쉽게 할 수 있어요.

라발, 리년 '나발', '내년'의 옛말이에요. 두음 ' ㄹ'을 'ㄴ'으로 바꾸어 생각하면 쉽게 알 수 있어요.

구개음화 ‘디’ ‘티’

• 현대 국어에서는 특정 조건하에서 구개음이 아닌'ㄷ‘, 'ㅌ'이 모음 '|'나 반모음 ㅣ(j)'를 만 나면 구개음 '지', '치'으로 바뀌는 현상이 일어납니다. 이를 구개음화라고 해요.

면 굳이[구지), 같이[가치], 굳히다[구치다], 붙여[부처]

• 그런데 국어에서 구개음화는 17~18세기에 점진적으로 나타났다고 추정하고 있어요.

그래서 고전 시가에 '디', '티'로 등장하는 말을, 현재의 우리는 구개음화에 따라 "지', '치'로 읽게 되곤 하지요.

면 디니다. 더러하다. 됴건, 듀야 '지니다', '저러하다'. '조건', '주야' 의 옛말이에요.

티다, 뒤터지다, 부터, 저울튜, 텬동 '치다'. '뒤쳐지다', '부처, '저울추', '천둥'의 옛말이에요.

• 자, 이제 고전 시가를 읽을 때 'ㄷ'이나 'ㅌ'이 'ㅣ', ㅑ‘, ’ㅕ‘, 'ㅖ‘, 'ㅠ', ‘ㅛ’ 등의 모음과 만난 표현을 보면 각각'지'치'으로 바꾸어 읽는 센스를 발휘할 수 있겠지요?

원순 모음화

• 원순 모음화란, 양순음 뒤에 오는 'ㅡ'가 원순 모음인 'ㅜ'로 바뀌는 음운 현상을 말합니다.

• 원순 모음화는 18세기 전후에 활발히 일어났던 것으로 추정하고 있어요.

그래서 고전 시가를 읽다 보면, 원순 모음화가 일어나기 전의 형태를 가진 단어도 종종 보게 된답니다.

블> 불 양순음 'ㅂ' 아래에서 'ㅡ '가 ‘ㅜ'로 바뀌는 원순 모음화가 일어나 '불'이 되었어요.

쓸> 술> 뿔 양순음 'ㅂ' 아래에서 'ㅡ'가 'ㅜ'로 바뀌는 원순 모음화가 일어나 '쓸'이 되었어요.

플 > 풀 양순음 ' ㅂ' 아래에서 'ㅡ'가 'ㅜ'로 바뀌는 원순 모음화가 일어나 '풀'이 되었어요.

• 이제 고전 시가에서 양순음 뒤에 오는 'ㅡ'가 어색하게 읽히면, 'ㅡ'를 'ㅜ'로 바꾸어 읽을 수 있겠지요?

'국어 > 문학' 카테고리의 다른 글

| 고대 가요 - 공무도하가, 구지가, 황조가, 정읍사 (1) | 2023.04.12 |

|---|---|

| 고전시가에서 기본적으로 알아야하는 주격 조사, 목적격 조사 , 관형격 조사, 호격 조사 '하' (1) | 2023.04.12 |

| 첨화록, 누가 하늘을 보았다 하는가, (0) | 2023.03.31 |

| 싸늘한 이마, 월문, 그의반, 사랑법, 학, 저새 (0) | 2023.03.30 |

| 거짓 이별, 맹세, 접동새, 수철리 (2) | 2023.03.30 |